شَقَّ عليكَ نعيُهُ فتأخرتَ كلَّ هذا الوقت؟

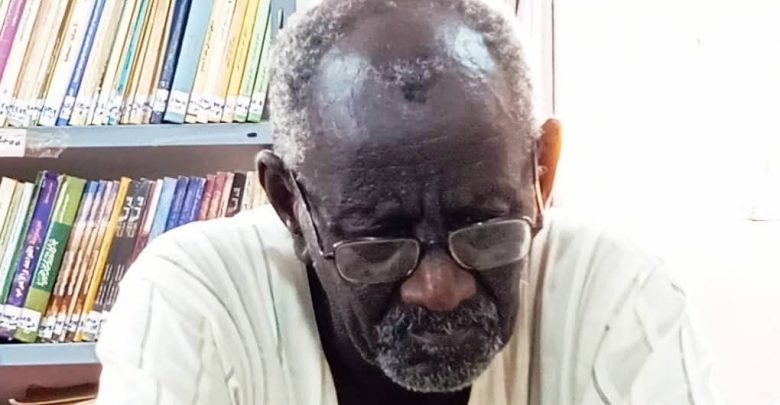

نصرالدين عبدالقادر حسن:

شَقَّ عليكَ نعيُهُ فتأخرتَ كلَّ هذا الوقت؟

نعم يا صديقي: “لا تاريخَ إلا ما يؤرخهُ رحيلُكَ في انهياري”

في رسالته لي قبل يومين، تساءل صديقي وأستاذي في الصحافة خالد فتحي معزيًا ومواسيًا في فقد أستاذي وشيخي وعرّابي/ محمد خير عبدالله ، ولم أستطع حتى الرد على هذه الرسالة، وغيرها من رسائل المواساة، لعظم المصيبة، وفداحة الفقد، فثمة لحظات فاصلة في حياة كل إنسان، وكان الراحل لحظة فاصلة في حياتي، لذلك أقول بتصرف من درويش:

“لا تاريخ إلا ما يؤرخه رحيله في انهياري”.

تأخرتُ رغم محاولتي المتكررة، وحين غلبتني الكتابة، كتبت “أن محمد خير عبد الله أكبر من الكتابة عنه”.. لكن السؤال أعلاه حرضني عليها، كعادة القائد في حضه على فعل الأشياء. وفي كل محاولة كان ينطبق عليّ قول العباس بن الأحنف:

أخطُ وأمحو ما خططتُ بعَبرةٍ

تَسِحُّ على القرطاسِ سَحَّ غُروب

أما هنا والآن، وقد قررت أن أفرغ بعض مأساتي، فلا أدري من أين أبدأ.. فالأمرُ ليس رثاءً! فماذا يمكن أن أكتب في رثاء محمد خير؟ قصيدةً؟ وهل يصل الشعر إلى مقامه؟ قصةً؟ وأيّة صفحات تستطيع أن توفيه حقه ومستحقه؟ روايةً، ولكم من العصور ستطول روايته؟

قال لي ذات مرة، حين أخبرته بأن حياته رواية وسأكتبها ذات يوم: “يا ابني، الروائي العظيم، هو من يعيش روايته في الحياة ولا يكتبها، بل يكتبها غيره ليقرأها الناس”.

وقد كان في كلتا الحالتين عظيم، روائي يشد المرء إلى عوالمه، حتى لتظن أنك تعيش داخلها.. في سرده تشعر وكأنه تطارد حلما جميلا تريد الوصول إلى نهايته، فلا تستطيع التوقف عن القراءة حتى تكملها.. تضحك وتحزن، وتفرح، وتتعاطف، وأحيانا تضرب على فخذك، وأنت تقول: إنه لكاتب مجنون. السخرية في أعماله السردية علامة مميزة، لكن ولأنني قريب منه، فهو يسخر ليداري حزنه، وهو دائما يقول: الحياة جميلة، لذلك يجب ألا نحزن، ونعيشها بفرح، لكني أقرأ الحزن في عينيه. حزنه العميق، وكما قال الفيتوري:

بعضُ عمرِك ما لم تعِشْهُ

وما لم تَمُتْهُ

وما لم تقله

وما لا يُقالْ

وبعضُ حقائِق عصرِكَ

أنكَ عصرٌ من الكلماتِ

وأنكَ مستغرقٌ في الخيالْ

بعد الثورة، تقابلنا ذات نهار قائظ، بمكتبة وانجا، بعد اتصال بيننا، قال لي يا نصر الدين، أريد منك خدمةً، وهي أن أكون رئيسا لتحرير صحيفة القصة السودانية بعد توقفها لسنوات، كان مهمومًا بأحلام نادي القصة السوداني الذي عصفت ظروف الحياة بأعضائه، وتفرقوا بين فقرٍ وموتٍ وهجرة.. رسّخ في ذهني أن غياب الثقافة غير المشوهة، هو سبب تخلفنا وحروبنا ودمارنا.. فآمنت بالفكرة، وسعيت لجمع فريق عمل، كان أول من استعنت به صديقي محمد أحمد الحامادابي، محمداحمدمحمدالحسن الحامدابي ، ذهبت إليه ذات جمعة في بحري وجلسنا عند بائعة قراصة، نناقش الأمر، فرحب به، وتشاورنا في بقية رفاق في الدرب، فكان مصعب محمد عبد الحميد، وصديقه أنس يوسف الذي استضافنا في مكتبه، وعمل على تصميم العدد الأول من الصحيفة، حتى خرجت في الثلاثين من شهر أغسطس 2020م.

كنا نبيت في مكتب صديقنا أنس، الذي يقع بعد نفق الجامعة، ملاصقًا لكافتريا ملك الفتة، على على أنغام البعوض وبعض حشرات أخرى، ربما كانت نتيجة لفض اعتصام القيادة العامة.. ومحمد خير طيلة فترة الإعداد، كان ملازمًا لنا، ومساندًا، ومرشدًا.. حتى جاء يوم الصدور، ذهبنا إلى المطبعة باكرا، قبل العمال، فصبرنا حتى انتصرنا حين دارت رولات الورق على الماكينة، وبدأت الصحيفة تخرج دفعة إثر دفعة، كانت لحظة لا يمكن وصفها، فأرسلت له رسالة، أن العدد الأول قد صدر، أخبرني في اليوم التالي حين التقينا أنه بكى بشدة، لأن نادي القصة السوداني ما زال قلبه ينبض بالحياة.. وتحدثنا في مشاريع وأحلام كثيرة.. لكن الطريق لم يكن مفروشا بالورد.. أو ربما كانت آمالنا أكبر من أولئك الذين توسمنا في الخير والوطن فخذلونا، اعتذار وراء اعتذار.. حتى حكومة الثورة ممثلة في وزارة الثقافة اعتذرت.. واليأس يدب فينا، لكن محمد خير، كان ينتشلنا دائما من أدنى دركات اليأس، وهو يقول: “إن المشاريع العظيمة، عقاباتها عظيمة، وأنتم شباب أقوياء، قادرون على التحرر من فشل السابقين”.

فترتفع الطاقة لدينا لأقصى حدها.. ثم تأتي عقبة أخرى أعظم حين اقتراب الحلم من التحقق.. فننهار، فينتشلنا.

أذكر أننا كنا على بعد يوم واحد من استلام تمويل كبير للصحيفة، وحين أشرقت الشمس، كانت قد أشرقت على انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر. فقلت له ممازحًا: إذا حاولنا مرة أخرى في هذه المشاريع ستقوم حرب. توقفنا طويلا حتى شهر أكتوبر من العام 2022م، وكنا قد أصدرنا ثلاثة أعداد من الصحيفة، ورغم محدودية النسخ (ثلاثة آلاف نسخة للعدد) إلا أنها غطت الاتجاهات الأربع، غربًا وشرقا، شمالا وجنوبًا، وبالطبع الوسط، ولم نكن ندري أننا قد وصلنا إلى قلوب بتلك الكثرة.

حينها قررنا العمل على إحياء النادي بكل مشاريعه: مجلة سرديات، صحيفة القصة السودانية، برنامج (قصاصون عبر المدن)، طباعة الكتب، المسابقات، الورش، الندوات… إلخ، فجمعنا ببعض أعضاء النادي المؤسسين، عمنا صديق الحلو عليه الرحمة، وعثمان أحمد حسن الرئيس الأسبق للنادي عليه الرحمة، وصديقي وأستاذي أحمد أبو حازم، وصديقي عمر الصائم، والهادي راضي، والروائي الكبير أحمد ضحية، فباركوا فكرة قيادة النادي بواسطة الشباب.. وكانوا عونًا وسندًا.. وانطلقنا.. لكن المزحة التي كنت قد ذكرتها عن الحرب قد أضحت حقيقة، تمثلت في مأساة الخامس عشر من أبريل 2023م، والتي ما تزال تعركنا عرك الرحى بثفالها.. فرقت شملنا، وقتلت محمد خير بالكوليرا.

أي بلاد أنت يا بلادي التي يموت فيك العظماء بالكوليرا.. ولماذا الكوليرا؟ هل لأنك تحب ماركيز يا صديقي؟

طيلة فترة نزوحي كان يطلب مني الخروج من السودان، وأن أكتب وأكتب.. وكثيرا ما أرسل لي روابط لمنظمات تساعد الصحفيين في مناطق النزاع.. فأقول له: أنا سعيد في سنار بمجاورة قبة الشيخ فرح ود تكتوك، فيضحك، ويقول لي: أنت مجنون. فأقول له: لقد أورثتني الثقافة والفقر معا والسخرية من كليهما.

أيام كنا نحلم بمشاريعنا العظيمة، أذكر ذات يوم ذهبنا إلى مطعم في السوق العربي، كنا ستة، ولم نكن نملك سوى 1500 جنيه، فطلبنا طلبًا واحدا من الفول، وتسع رغيفات زائدة، غير آبهين بكيف نكملها بطلب واحد، فقال: أكثروا من الشطة، وقد كان، وكانت النتيجة القاسية النتيجة.. وخرجنا نضحك كالمجانين.. إنها لحظات الجنون بعينه، ثم أدرَكَنا صديقنا روميو، ونعم الصديق هو، فدعانا إلى شرب الشاي والعصير، ثم ثمن المواصلات، ورغم كل ذلك كان الراحل يقول دوما: ستنجحون… رغم أنني ما كنت أرى إلا ظلمات بعضها فوق بعض.

أذكر أيضا أنه كان كثير الخصومات، ويكتب عن الأشخاص بكيفما جاءته الفكرة، وكانت له خصومة عظيمة مع أحد الناس، وكتب عنه ما لا يطيقه إنسان.. وذات يوم كنا نجلس مجموعة، فجاء ذكر ذلك الشخص على لساني، فقال لي: “الزول دا عظيم جدًا.. ولهو دور كبير في نجاح النادي”.

قلت له: ولماذا كل تلك المشاكل التي بينكم؟ فأجاب: يا ابني هذه تشوهات مثقفين ساكت، وعليكم ألا تكترثوا لها”. فتعجبتُ. كان يغضب لكنه لا يحمل حقدًا في نفسه.

كان إذا أراد ذم أحد، يخبره في وجهه، لكنه حين يغيب يتحدث عن أفضال ذلك الشخص.. ذات يوم كان في جلسة، وأحد الناس يتحدث عن شخص غائب بسوء، وحين جاء ذلك الشخص، قام الذي اغتابه باحتضانه، والثناء عليه.. حينها قام محمد خير، وقال للمغتاب: أنت رجل منافق، ألم تقل قبل قليل فيه كذا وكذا وكذا؟

ماذا سأكتب عنك.. وحياتك كلها حكايات وروايات وقصص… عزائي أنني سألتقيك في كل حرف كتبته، وفي كل موقف، وفي كل ذكرى، وفي كل حكمة، وفي كل حزن، وفي كل فرح، وفي كل نجاح…

سألتقيك في الحنيماب، وشغف الروح شجن الجسد، وفي المانوس، وفي عرس عبد، وفي ليلة قتلني الرئيس، وفي هذيانك الإمبريالي، وفي رواية فن، وفي البعاتي، وفي مذكرات شاعر ميت، وفي قصصك المنثورة على صفحات الصحف، وفي الهبابة، وفي ذكرياتك مع أبي ذر الغفاري حينما كانت الخرطوم في قبضة الأصدقاء… وفي بيت الشعر، ومكتبة وانجا، وإذاعة الجامعة، وشجرة التومة، وشجرة علوية، ومطعم التاج، ومطعم الكسرة، حين تعود الخرطوم في قبضة الأصدقاء مرة أخرى.

أما عزائي الأكبر، فهو أنك قد تحررت من وصمة الطين والآدمية، كما أستشهد دوما بقول صديقي وصديقك الشاعر العظيم إدريس نور الدين.

حين جاءني خبر الرحيل، لم أعد لحظتها بالذاكرة إلى الوراء لاجترار تلك الأيام العجيبة والذكريات العظيمة، لأنني شعرتُ باليتم، وضباب المستقبل.. إذ كان الراحل يمثل بالنسبة لي عجلة دفع إلى الأمام، رغم المطبات الكثيرة، والعقبات التي ظلت تعترض طريق الثقافة في بلادي منذ عقود بعيدة، حتى صار المثقفون عندنا عبارة عن كائنات مشوهة ومأزومة بعقد نفسية واجتماعية واقتصادية وسياسية، فتعطلت حركة الثقافة في النهوض بمجتمعاتنا كما هو الحال في كل البلدان التي فتح الله عليها بعقول أدبائها ومفكريها وفنانيها، فنهضت وتقدمت.

التقيته في خواتيم العام 2017م، وترافقنا في رحلة عمل لم يُكتب لها أن تطول بصحيفة القرار.. رجل في كامل البساطة في كل شيء،، بسيط جدا، ومظلوم وجدا هذه لا تكفي. لم أكن أدري أنه كاتب عظيم، ومن خلال جلساتنا على شرفة الصحيفة، تبين لي أنه كنز من الثقافة يمشي على قدمين، فأخبرته أنني أكتب القصة القصيرة والرواية، وقليلا من الشعر، فبدأت بيننا قصة تآلف روحين، وفاجأني ذات يوم بطلب لتدقيق رواية له، قلت له: أتكتب الرواية؟ فقال لي: بعض خربشات، وعلى مضض قلت له لا بأس. وحين بدأت في تدقيقها وكان اسمها (فن) وجدتني غارقًا في عالم غريب، وتقنية سردية هي جديرة بأن تجعل مقامه من مقام العظماء أمثال هيرمان هيسة وبوكوفيسكي، وديستويفيسكي، وتليستوي وهاروكي موراكامي، والطيب صالح، وإبراهيم إسحق، وغيرهم… قلت له بكامل البلاهة، وكان حاضرًا بيننا مدير قسم الإعلانات أ. مزمل: أنت كاتب عظيم. فقال مزمل: “هو عظيم، لكن سجمان”. وعدّدَ لي قرابة الخمس من رواياته السابقة، وأوصاني بعدم قراءة إحداها، فقرأتها مباشرة، ولن أذكرها هنا.

كنت أكتب وأعرض عليه ما أكتب، فيعمل على تحرير ما كتبت، ونتناقش، ومن خلال ذلك علمت أنني بعيد عن نضج التجربة، فلازمته، حتى قال لي ذات يوم: الآن قد تلقيت البركة مني، وستصبح كاتبًا عظيمًا. حين توقفت صحيفة القرار عن العمل بعد أشهر معدودات، تشتت شملنا، فكتبت بعد ذلك كثيرا، لكن ذلك الكثير رأيت أنه لا يُشبه تلك اللحظة أريدها، فجمعنا القدر مرةً أخرى، وبدأت رحلة إحياء نادي القصة السوداني.

أما الآن وبعد رحيل محمد خير كم أدركت أن العبء ثقيل، وأن الأمانة عظيمة، “فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا”.

بعد أسبوع من رحيله، ها أنا أهذي، وربما هذا الهذيان في إجابة عن السؤال أعلاه بعدم قدرتي على نعيه.. ومشقة ذلك على روحي.. فكما يقول جدي:

شحُبتْ روحي صارت شفقا

شعَّتْ غيمًا وسنا

كالدرويش المتعلقِ في قدَمَي مولاهُ أنا!

وليس لي إلا الصراخ مع درويش في مديح الظل العالي، بعد أن تركتني وحدي يا صديقي:

وحدي على سطحِ المدينةِ واقفٌ:

أيوبُ مات

وماتتِ العنقاءُ

وانصرفَ الصحابة

وحـــدي أراودُ نفسيَ الثّكْلَى

فتأبَى أن تســاعدني على نفسي

ووحـــدي.. كنت وحدي

حينما قاومتُ وحدي

وحدةَ الروحِ الأخيرةِ

أكتب في هذا اليوم المبارك، الأول من شهر رمضان المعظم من سنة 1446هـ – الموافق للأول من مارس من سنة 2025م، وأسأل الله العلي القدير، أن يتغمد أستاذي وشيخي وعرّابي محمد خير عبد الله بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته.

مكلومكَ/ نصر الدين عبد القادر حسن